UPDATE: Da der Artikel über die Bruder-Klaus-Siedlung zu den meistkommentierten meines Blogs gehört und sich hier anscheinend zahlreiche ehemalige und Noch-Bewohner der Siedlung wiedertreffen, habe ich nicht mal wieder recherchiert:

Am 29.9.2019 findet laut meinen Recherchen das diesjährige Pfarrfest der Pfarrgemeinde St. Bruder Klaus statt. Wenn alles klappt, werden ich und einige Verwandte aus dem Kohnen-Clan auch kommen und regen an, dass auch der ein oder andere, der sich hier im Blog über den Artikel und die Erinnerungen gefreut hat, vielleicht zu einem inoffiziellen Ehemaligentreffen einfindet.

Genaueres kann man dem Pfarrkalender entnehmen. Die Messe mit anschließender Prozession findet um 10 Uhr statt.

Während Hamburg über Hamburg schreibt und das Ruhrgebiet übers Ruhrgebiet, sammelt Isa alles über den Rest der Welt. Und weil ich immerhin auch mal in Köln gelebt habe, schreibe ich jetzt mal darüber, wie das da so war. Damals. Vor zwanzig Jahren.

Die ersten dreizehn Jahre meines Lebens habe ich in dem gleichen Haus gelebt, in dem meine Mutter die ersten dreiundreißig Jahre ihres Lebens gelebt hat. Die Straße, in der wir lebten, war eine T-förmige Sackgasse und das Haus, in dem wir lebten, befand sich am rechten Ende des Querbalkens dieses T’s.

Und diese Straße, in der wir lebten, die gar nicht Straße hieß, sondern Klause, die befand sich in der Bruder-Klaus-Siedlung, und diese Siedlung befand sich, eingerahmt von der A3 auf der einen und der Bahntrasse zwischen Düsseldorf und Köln auf der anderen Seite am nördlichen Zipfel von Köln, kurz vor Leverkusen. Gerüchten zufolge liegt die Bruder-Klaus-Siedlung auch sehr günstig genau in der Einflugschneise zum Kölner Flughafen, aber davon habe ich nichts bemerkt. Wenn einen nur ein schmaler Schleichweg und eine halbherzige Schallschutzmauer von der A3 trennen, dann fallen Flugzeuge rein lärmtechnisch gar nicht mehr so ins Gewicht.

Es hat ja auch Vorteile, wenn man direkt an der Autobahn wohnt. Man ist zum Beispiel unheimlich schnell auf der Autobahn. Außerdem erschließen sich neue Freizeitbeschäftigungen, denn man kann auf der kleinen Brücke über der Autobahn stehen und den Autofahrern zuwinken und dabei zählen, wie viele a) zurückwinken, b) zurückblinken oder gar c) zurückhupen. Das können andere Kinder nicht so einfach.

Damals(TM), also zwischen 1980 und 1993 konnte man in der Bruder-Klaus-Siedlung eigentlich sehr prima wohnen. Es gab einen Kindergarten und eine Grundschule und zwei Bushaltestellen, die einen nach Köln-Mülheim brachten. In der Mitte der Siedlung stand die Kirche, daneben war das Wäldchen, das seit jeher “Wella” genannt wurde, sowie das kleine Einkaufszentrum, bestehend aus Supermarkt, Metzger, Bäcker, Getränkemarkt, Zeitschriftenladen und Frisör. Sogar eine Gemeindebücherei gab es und ein Jugendheim, das seltsam nach Knete roch.

Die Bruder-Klaus-Siedlung wurde in den frühen fünfziger Jahren komplett neu erbaut, meine Großeltern gehörten zu der ersten Generation der Siedlungsbewohner, man kannte sich also. Man kannte mich dementsprechend auch, entweder, weil man mich kannte, oder weil man meine Mutter kannte oder weil man meine Großeltern kannte. In der Bruder-Klaus-Siedlung zu leben war ein bisschen wie auf dem Dorf, nur ohne Natur und Tiere, sondern halt mit Autobahn und direkt an der Grenze zwischen einer Großstadt und den letzten Ausläufern des Leverkusener Bayerwerks.

So ganz objektiv gesehen, ist die Bruder-Klaus-Siedlung ein guter Kandidat für die Feststellung: “Also, schön ist das nicht.” Nein, ist es nicht. Hier reihen sich die in den fünfziger und sechziger Jahren eiligst hochgezogenen Ein- und Mehrfamilienhäuser aneinander, gelegentlich quetscht sich ein Neu- oder Umbau aus den Achtzigern dazwischen. Nein, schön ist das nicht. Auch die Kirche ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man Architektur vielleicht eher nicht machen sollte. Trotzdem hat man das irgendwann aus irgendeinem Grund so gemacht, und es ist ja trotzdem Zuhause, man kannte es ja nie anders.

Dafür fuhren die Autos nur Schrittempo, ging ja in den kleinen Straßen nicht schneller, und wir Kinder durften eigentlich alles, auf der Straße mit Kreide malen, überall mit den Fahrrädern rumfahren, im Wella Schlitten fahren, auf der Autobahnbrücke den Autofahrern zuwinken, einkaufen gehen oder zu irgendeiner Freundin spielen gehen. Vielleicht sind wir deswegen auch ganz gut geraten, weil wir uns eben in unserer Kindheit gepflegt austoben durften.

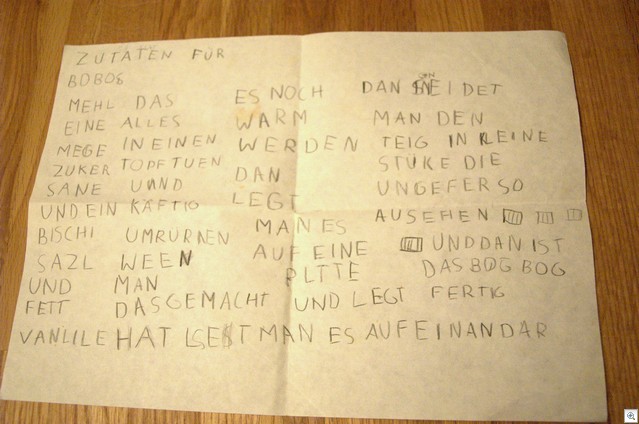

Zuger Klause mit Blick auf die Berner Straße

Irgendwann hieß es mal, im Wella würde sich ein gefährlicher Mann rumtreiben, möglicherweise fielen auch die Wörter “pervers” oder “Exhibitionist”, aber ich war noch zu jung, um diese Wörter einordnen zu können. Das wenige, was ich davon verstand, sorgte vor allem für Irritation. Na ja schön, man hatte schon ein bisschen Angst, weil so beängstigend und sorgenvoll davon berichtet wurde, aber dann dachte ich auch wieder: Aha, da ist jemand der nackt oder ein bisschen nackt durchs Wella läuft, aber das ist doch in erster Linie mal sein Problem. Ich habe den Mann aus den Gerüchten auch nie gesehen, das Wella hat also in meiner Erinnerung seine Unschuld behalten dürfen.

Statt dessen sammelten wir im Mai im Wella Wiesenschaumkraut und boten dieses dann in eher stümperhaft zusammengedröselten Sträußchen vorm Supermarkt für 50 Pfennig feil. Mitleidige Menschen, die in uns die Enkel ihrer langjährigen Bekannten erkannten, kauften diese Sträußchen dann auch gelegentlich.

Wenn im Winter Schnee lag, konnte man im Wella Schlitten fahren und ansonsten blieb immer noch der Spielplatz, mit den Wippen und Schaukeln und dem großen M, einem Klettergerüst, das eben wie ein großes M aussah. Im Sommer war hier das Sommerfest, mit Hüpfburg und Gewinnspielen und anderen lustigen Sachen, zu Sankt Martin war hier das Martinsfeuer.

Es gibt da auch einen Friedhof, den “Neuen Mülheimer Friedhof” nämlich, und auf diesem Friedhof ist ein großes Grab, in dem schon meine Uroma, zwei meiner Onkel und meine Großeltern liegen und jetzt ist vermutlich kein Platz mehr. Ein paar Schritte weiter liegt mein anderer Opa, wir sind da eher pragmatisch. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch gelegentlich in der Siedlung bin und dann werde ich immer sehr traurig, denn so schön, wie es damals war, so einfach und so idyllisch, so ist es leider nicht mehr.

Das liegt nicht nur daran, dass von den drei Generationen, die mich mit der Siedlung verbunden hat, nur noch die mittlere hier wohnt, also die Generation der Eltern meiner Freunde. Die Eltern der Eltern meiner Freunde sind mittlerweile fast alle schon tot und die Freunde wohnen wohl woanders, davon gehe ich jedenfalls aus.

Den Supermarkt gibt es nicht mehr, den Metzger auch nicht, der Zeitschriftenladen ist schon lange Zeit weg. Übrig geblieben sind nur der Bäcker und ein Getränkeladen, das ist aber auch nicht mehr der gleiche Getränkeladen wie damals. Schlimmer noch, die ganzen Geschäfte sind nicht nur weg, sie stehen auch einfach nur noch leer und rotten so langsam vor sich hin.

Wahrscheinlich sitzen hier auch keine Kinder mehr vor den leeren Geschäften und versuchen, Wiesenschaumkraut an den Mann zu bringen, denn das Wella ist ebenfalls größtenteils zugewuchert und die meisten Spielgeräte abmontiert.

Weil die A3 jetzt ausgebaut wurde, wurde die kleine Brücke erst abgerissen und dann eine neue gebaut, aber offensichtlich nicht breit genug, oder vielmehr, genauso breit wie vorher, aber mit breiterem Bürgersteig und jetzt ist die Straße nicht mehr breit genug für zwei Autos nebeneinander, und die Brücke aber zu lang, als dass man an einem Ende schon sehen könnte, ob am anderen Ende schon jemand kommt. Also darf man jetzt nicht mit dem Auto über die Brücke.

Die Häuser stehen noch und es wohnen Menschen darin, und sie – also die Häuser, nicht die Menschen – sehen größtenteils noch so aus, wie damals, die Einfamilienhäuser und die dreistöckigen Mehrfamilienhäuser am Luzerner Weg und am Baseler Weg. Den Kindergarten gibt es auch noch, genauso wie die Grundschule, es ist also noch nicht alles verloren.

Das Haus, in dem wir gewohnt haben, steht auch noch, mein Opa hat es damals an den Sohn eines Bekannten verkauft. Der Sohn des Bekannten hat dann alles umbauen wollen und ein bisschen damit angefangen und dann aber irgendwie die Lust verloren und als wir das letzte Mal da waren, wohnte immer noch keiner drin und drinnen war Bauruine. Der Sohn des Bekannten hat dann nämlich einfach das Haus nebenan auch noch gekauft, und da wohnt er jetzt drin, oder vielleicht auch nicht, die letzten Gerüchte diesbezüglich sind ja auch schon was länger her.

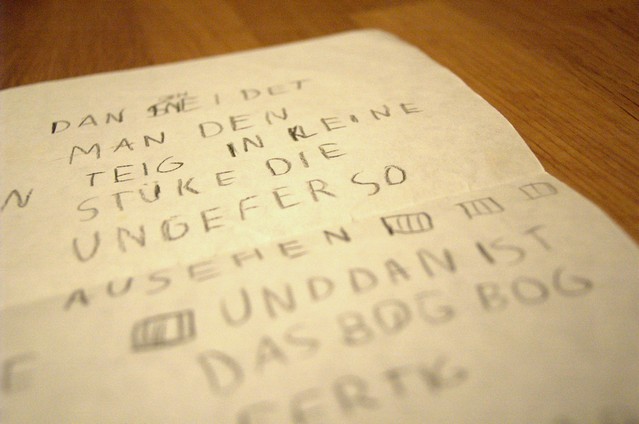

Das Haus ganz am rechten Ende des Querbalkens des T’s. Sah vor zwanzig Jahren genauso aus, nur mit anderem Auto davor.

Früher wohnten wir da zu fünft, unten meine Großeltern, oben meine Eltern und ich. Das Haus war aber nie als Zweiparteienhaus gedacht, obwohl es sogar größer war als die Standardklausenhäuser. Das ging, weil es ja ein Eckhaus war und war bitter nötig, weil meine Großeltern neun Kinder hatten. Aber die ganzen dreizehn Jahre, die wir so gewohnt haben, gab es nur eine Haustür und nur eine Klingel und wer zu uns wollte, der musste an der gleichen Haustür auf die gleiche Klingel drücken wie jemand, der zu meinen Großeltern wollte.

Aber man ist ja erfinderisch, und deswegen gab es einen erprobten und bewährten Klingelcode. Einmal klingeln für unten, zweimal klingeln für oben. Stand auch draußen dran, vor zwanzig Jahren.